top of page

大正三年創業

鈴木畳店

技 術

住まいは1日1軒のみ施工。

質を落とした畳は作製しません。

畳の製作は、オートメーション化が進む今でも必ず人の手が加わります。一帖一帖、すべて形が違うものを大切に仕上げていく必要があります。

当店の技術は、代々受け継がれる卓越した伝統を駆使し、ゴマカシ加工で価格だけが売りの業者とは全く異なる、真似できないものです。

お客様の大切なお住まいに相応しい畳を作るべく一切の妥協は致しません。

私達の魂を込めた畳をお届けします。

ここでは技術、作製のこだわりの一部をご紹介します。

社寺仏閣は十数件、

有形文化財も手掛けています

難しい社寺仏閣の畳もお任せください

隙間が埋まるには理由あり!

引き上げから作製まで同じ職人が担当

経験と実績を重ねること、年間約4,000畳以上

全て、畳の隙間を確認した職人が

一畳ずつ微調整や修正をしながら作製していきます

そうすることで初めて、隙間の無い和室になります

気になる箇所ございましたら、引き上げの際お伝えください

隙間の原因は、畳や和室の仕切りが経年で痩せたり、

前回の畳替えで埋まらなかったなど様々

修正は「ひと手間」かけて丁寧に

修正箇所(畳の凸凹や隙間を埋めるため大きくしたりなど)は、

職人が手作業により行っていきます

畳の状態が1畳ずつ違うので、機械では出来ません

機械頼みの畳店で上手く出来ないのはこのような所です

この「ひと手間」がお客様の大切な畳の寿命を延ばします

継承される専門の採寸技術と

作製の技術

お部屋の採寸も代々受け継がれる専門の採寸方法で行います

いくつかの方法の中から最適な方法を選びます

変形畳もお任せください

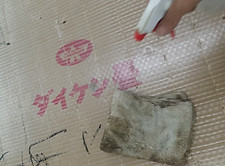

汚れがあれば、汚れを落とす

糸が残っていれば、抜き糸をする

当たり前のことは当たり前に

お預かりした畳の汚れを落とし、

前回の畳を縫った糸は、抜き糸をして作製します

当たり前のことですが(これは一例で)怠っている畳店も多いようです

写真 左から

抜き糸をしなかった畳、抜き糸をした畳

抜き糸をしなかったことで絡まり壊れた畳、畳の汚れは専用液で汚れを除去

bottom of page